2025年

是山西省援外医疗队派遣50周年

今年8月21日

在山西援外医疗队派遣50周年纪念活动

暨援外医疗队出征仪式上

临汾市人民医院

荣获集体嘉奖

这份沉甸甸的荣誉

是对他们48载援外医疗工作的

充分肯定和高度褒奖

从1977年开始,临汾市人民医院累计派出7批、20人次医务人员执行援外医疗任务。48年来,一批批援外医疗工作者弘扬“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的中国医疗队精神,在远离故土和亲人的异国他乡,克服重重困难,用精湛的医术救治患者,通过“传帮带”方式给当地培养了大批医务人员,留下了一支支“带不走的医疗队”,以实际行动诠释了“临医人”的使命和担当,为推动构建人类卫生健康共同体贡献了临汾市人民医院的一份力量。

援外先驱永眠东非

白衣执甲越重洋,仁心仁术济四方。临汾市人民医院历史上最早的援外医疗工作始于20世纪70年代。

1977年3月25日,临汾地区人民医院(临汾市人民医院前身)内科医师姚祥文担任保健医生,随中国援助坦桑尼亚姆索尔瓦农技组远渡重洋,在遥远的东非执行援外任务。

援外医疗工作是一项极其艰苦而光荣的任务,面对设施简陋、物资匮乏、疾病肆虐、环境艰苦、交流不便、医疗资源短缺等重重困难,姚祥文牢记党和祖国的重托,始终保持昂扬斗志和乐观精神,全心全意服务,努力守护当地民众健康。

1978年12月16日,在达累斯萨拉姆火化场,社会各界向姚祥文同志遗体告别。

1978年12月13日,在坦桑尼亚工作快满两年之际,姚祥文遭遇车祸不幸牺牲,享年仅42岁,被山西省人民政府授予革命烈士称号。由于坦桑尼亚与中国相隔万里,而且当时交通水平极其落后,最终只能将姚祥文烈士遗体安葬在首都达累斯萨拉姆西郊的“中国援坦专家公墓”。

他乡埋忠骨,英魂铸丰碑。姚祥文烈士长眠于东非国度坦桑尼亚,将生命的最后刻度永远定格于他曾倾尽热血守护的土地,更熔铸进中坦友谊万古长青的丰碑之中。

四度染疟救治不辍

英雄已去精神在,千古流芳传后人。姚祥文烈士的牺牲,没有阻挡医疗援外事业的脚步,反而成为激励后来者的精神火种,指引着一代又一代的医务人员前赴后继地奔赴非洲。

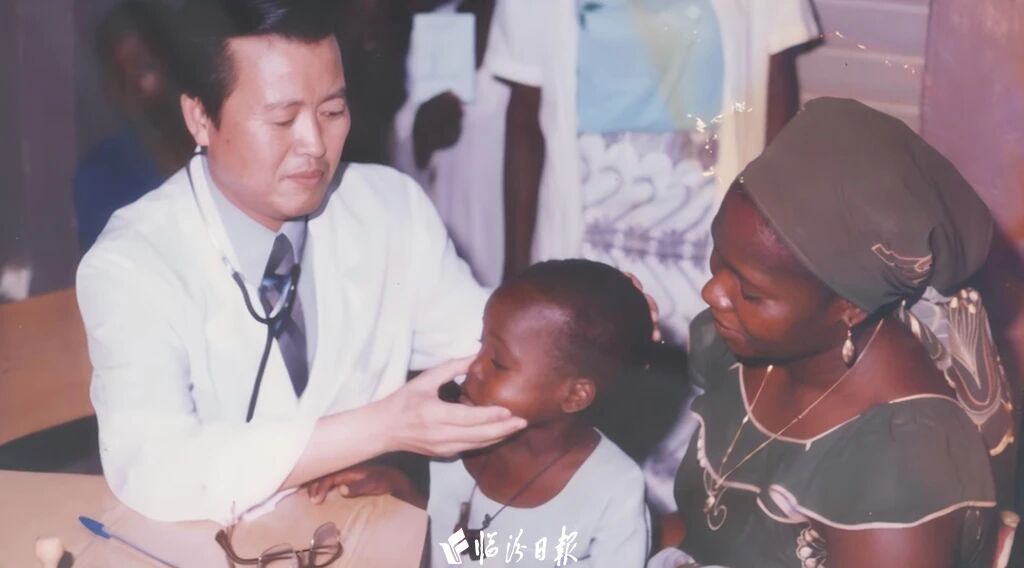

李东山为当地患者诊疗。

“作为医生,救死扶伤,不分肤色,不分国界,只要病人需要,就要义无反顾冲到最前面。”这是临汾地区人民医院儿科主任李东山的铿锵誓言。1985年11月26日,47岁的李东山毅然接过援外医疗“接力棒”,作为第三批中国医疗队队员远赴非洲喀麦隆吉德市马约卢蒂州医院工作。

马约卢蒂州医院的医疗条件特别差,缺医少药是常态,时常还会断水断电,病人多的时候医院外面会有不少人躺在泥土地上等待就诊。由于当地儿科医生奇缺,李东山到达驻地经过短暂的适应后,在翻译人员的帮助下,火速投入到医疗工作中。

马约卢蒂州是疟疾的高发区,李东山在这里也曾四度感染疟疾。为了减轻疟疾给当地人民带来的伤害,他一有时间就会对儿科收治的恶性脑疟患者进行临床分析,通过总结成功救治经验,最终撰写成学术论文,在第二届国际热带医学与寄生虫学学术会议上被收录入中英文论文汇编。

执行援外医疗任务是对中国医生的考验,不光要吃苦耐劳,更得有过硬医术,如此才能在危难之际拯救患者生命。有一次,一位喀麦隆妇女抱着一岁多的幼儿来看病,孩子哭声嘶哑、吸气困难,眼看就快窒息。“孩子是急性喉梗阻,会有生命危险,必须马上手术。”李东山精准判断病情后,火速指挥医护人员准备手术。手术台上,他沉着操作,实施气管切开术,迅速建立呼吸通道,解除气道梗阻,最终孩子转危为安。因为当地医疗条件所限,每次面对这样的生死抢救,李东山和同伴时常要在简陋的手术室里连续奋战数个小时,唯有拼尽全力才能挽救一个个孱弱的生命。

1988年2月,在出色完成任务后,李东山回到了阔别已久的祖国。2005年,在山西省派遣援外医疗队30周年大会上,李东山被授予纪念章一枚。

两度援非传递光明

在临汾地区人民医院所有援外医疗人员中,眼科主任侯留新是最特别的一个。对于绝大部分人来说,一生中能有一次援外工作经历已是实属不易,而侯留新却两次主动请缨奔赴非洲,把人生中最珍贵的四年多时光都留在了喀麦隆。

1986年—1988年侯留新在喀麦隆为当地患者诊疗。

1986年至1988年,44岁的侯留新作为第三批中国医疗队队员,第一次来到喀麦隆中部省姆巴尔马尤市的尼永索州医院,执行医疗援助任务。时隔十年之后的1996年7月至1998年7月,侯留新二度援非,跟随中国第8批援喀麦隆医疗队再次来到尼永索州医院工作。

1996年侯留新在喀麦隆为当地群众做手术。

问及为何会二次援非,侯留新表示:“作为一名医生,学习‘白求恩精神’不应只是一句口号,而要落实到实际行动上。只要国家需要,我随时会挺身而出,为党争光,为国家争光,为医院争光,这样的人生才更有意义,更有价值!”

尼永索州医院条件特别艰苦,侯留新第一次援非时,医院只有一名医生、一名医务总监、一名总管,其余全是护士,病人却特别多。为了全力救治病人,他白天出门诊,晚上还得跟急诊处理突发情况,经常夜以继日地工作。除了日常的诊疗工作,他还会积极跟随医疗队外出义诊,宣传先进的医疗理念,只为帮助更多的患者重见光明。

在中国医疗队的无私帮助下,尼永索州医院开始扩大规模,科室增加到11个,每个科都配了一个医生。侯留新与当地医护人员密切合作,为当地民众带去了优质的医疗服务,切实做到“讲好中国故事,传播好中国声音”,在当地树立了良好的医疗队形象,为增进中非友谊作出了积极贡献。

仁心作盾舍身施治

迈入21世纪以后,临汾地区人民医院于2001年更名为临汾市人民医院,然救死扶伤之初心未改,护佑生命之志向恒存,援外医疗工作依然在继续,新时代的“临医人”沿着前辈们奋斗的足印,跨越山海奔赴遥远的非洲。

2008年7月10日,32岁的儿科主治医师朱江川作为中国(山西)第14批援喀麦隆医疗队队员,奔赴喀麦隆首都雅温得,在雅温得妇儿医院开始为期两年多的援非之旅。他也成为了21世纪以来该院第一位援非医疗工作者。

朱江川在喀麦隆为患者诊断。

当时,我国国内已经有了安全、便利、舒适、富足的生活,而这些对于远在喀麦隆的医疗队员是一种奢望。雅温得虽为喀麦隆首都,同样经济落后、资源匮乏,断水断电是家常便饭,队员们的吃住行都存在许多困难,但对他们威胁最大的还是疾病。

朱江川回忆,像疟疾这种在中国北方绝迹了近半个世纪的顽疾,在雅温得当地是高发疾病。尽管医疗队采取了许多防护措施,却依然无法避免被携带疟疾的蚊虫叮咬,几乎所有援非队员都得过疟疾,最多的高达七八次。

援非工作期间,朱江川先后多次感染疟疾,为了不耽误给患者看病,即使病痛缠身,他依然凭借顽强的毅力,拖着高烧乏力、浑身酸痛、头痛恶心的病体坚持工作,因为他总是把患者的期待看得比自己更重。

更可怕的是,当地居民艾滋病感染率高,防范意识却极差,导致许多孩子一出生就携带艾滋病。雅温得妇儿医院是由我国援建喀麦隆的妇幼综合医院,承担着该国范围内危重孕产妇及儿童的救治工作,每天都会有许多人前来看病,有时一天接诊的患者中,就有多达20例艾滋病感染者。明知危险,朱江川却从未退缩,他总是以饱满的热情,认真仔细地诊断、治疗每一位患儿。

援非期间,朱江川克服重重困难,在病魔肆虐时拯救年幼儿童,在艰苦环境中传递健康希望,在生死一线间扛起医者担当,他兢兢业业的工作得到了喀麦隆政府、人民以及我国驻喀使馆、经参处的高度评价。2010年8月23日,他圆满完成援外任务后回国,受到国家卫生部、省卫生厅的表扬。

整建援非开创历史

2022年4月21日,由临汾市人民医院11名医师组成的中国(山西)第22批援喀麦隆医疗队踏上征途,前往姆巴尔马尤医院执行为期一年的援非任务。

这支队伍是临汾市人民医院首次整建制组建的援非医疗队,队长是骨科副主任医师郭晓亮,队员有普通外科副主任医师陶国清、针灸科副主任医师李中建、妇产科副主任医师梁振、放射科副主任医师张艳恒、急诊科副主任医师郭秀娟、眼科主治医师王东、口腔科主治医师郭智恒、麻醉科主治医师张剑勇、康复科主治医师刘杰、检验科中级检验师谢孟,他们年龄最大的42岁,最小的32岁,正是年富力强、干事创业的大好年华。

在姆巴尔马尤医院,队长郭晓亮带领医疗队高标准开展工作,用无私奉献传递大爱,用精湛医术挽救生命。凌晨两点多,他们齐心协力实施剖宫产手术,帮助难产孕妇顺利产下胎儿;面对乳腺癌晚期患者和简陋的手术条件,医疗队采取手控呼吸进行全麻手术,历时3个半小时成功拯救患者;王东激活闲置6年的超声乳化设备,手把手教会当地医生独立开展手术;李中建一手针灸绝技,使患病3年的脑梗后遗症患者站起来了;郭智恒帮助颞下颌关节紊乱5年的病人恢复如常……

一年多的时间里,临汾市人民医院这支整建制援非医疗队交出了一份优异答卷:共完成门诊17519人次,住院查房838人次,中医针灸推拿7400余人次,指导和参与手术400余人次,会诊288人次,急诊125人次,检验2980人次,救治危重、疑难病人21人次;开展巡回诊疗或义诊活动5次,受众人数2568人次;服务海外公民、华人华侨236人次。同时,在当地开展了白内障超声乳化吸除术并人工晶体植入手术、乳腺癌改良根治术、植皮术、断指再植术等先进技术,填补了当地多项手术空白,扩大了中国医疗队的影响力。他们被国家卫健委评为“2022年卫生援外工作表现突出集体”,获得中国驻喀麦隆大使馆及喀麦隆当地政府的表彰。省人社厅和省卫健委对郭晓亮予以记功奖励。

2023年5月26日,在圆满完成任务后,郭晓亮等9人载誉归国,谢孟作为资产管理员在与下一批医疗队完成交接后回国。由于下一批医疗队口腔专业的一名医疗队员临出发前由于特殊原因,无法执行援外医疗任务,临时再挑选队员的话也没有足够时间完成援外医疗脱产培训,最终省卫健委经过综合考虑,决定安排郭智恒同志继续执行中国(山西)第23批援喀麦隆姆巴尔马尤医疗队援外医疗任务。

面对这一安排,郭智恒坚定地表示:“国之所需,我之所行。如今任务延长,我定会不负所托,把更多的医疗知识和技术留在这片土地,继续在援非医疗岗位上发光发热,为喀麦隆的医疗事业发展添砖加瓦。”

2024年6月,在跟随中国(山西)第23批援喀麦隆医疗队完成为期一年的任务后,郭智恒平安凯旋。

银针传谊中医“圈粉”

医疗援助工作是一项系统工程,更是一场接力工程。2023年6月至2024年6月,临汾市人民医院中医科医生王红刚参加中国(山西)第26批援多哥卡拉东戴医院医疗队。

多哥位于西非,是世界上最不发达国家之一。初到东戴医院,王红刚发现当地许多人对中医存在误解和怀疑,工作开展起来非常困难。

王红刚在洛美大学开展中医宣传工作。

王红刚认为,与其去苦口婆心地反驳,不如用疗效来为中医正名。他充分发挥自身擅长中医传统针灸治疗颈椎、腰椎疾病的优势,在翻译的帮助下,主动寻找患者进行治疗,帮助他们疏通经络、缓解疼痛,用一个个实实在在的疗效打破了当地人的偏见。

为了更好地推广普及中医技术,王红刚深入洛美大学、卡拉大学开展中医宣传。他以当地常见的腰椎间盘突出症为切入点,向学生们详细讲解中医针灸的起源、人体经络穴位系统以及针灸在治疗腰椎间盘突出症方面的独特优势,并在实操环节邀请学生上台体验针灸治疗,让他们亲身感受针灸的神奇疗效。

随着时间的推移,越来越多的当地人感受到了中医的疗效,从而逐渐转变了对中医的态度,针灸等技术推广也愈发顺利。

王红刚表示:“当地经济条件落后、医疗资源匮乏,许多人看不起病。中医有着‘简、便、验、廉’的优势,无需借助昂贵的医疗设备,就能很好地治疗患者。推动中医在多哥生根发芽,可以有效满足当地人民的健康需求。”

一年的援非工作期间,王红刚用自己的汗水智慧坚守初心和使命,把中国传统医术带到了非洲,让更多的人了解中医、信任中医、受益于中医。

千台手术播撒光明

2024年10月30日至2025年1月18 日,临汾市人民医院眼科副主任、主任医师潘晓霞作为队长,眼科主管护师全丹作为队员,共同参加了中国(山西)第4批援吉布提“消除白内障致盲项目”医疗队,为当地人民带去光明和希望。

“消除白内障致盲项目”由山西省卫健委与香港共享基金会共同实施,是响应国家“一带一路”倡议、深化中非医疗卫生合作的重要举措。

吉布提全年高温、日照强烈,导致眼科疾病高发,患者往往存在眼窝深、气候性角膜变性、白内障严重等复杂情况,医疗队为患者耐心地制定个性化手术方案。因当地交通不便、医疗资源匮乏,为帮助到更多的失明患者,医疗队先后3次深入偏远地区开展现场义诊、科普宣教等活动,得到了当地政府及居民的一致好评。

潘晓霞、全丹与吉布提当地患者合影。

在整整80天的援外医疗工作中,队长潘晓霞率领医疗队深入当地市区及偏远山区,开展眼病筛查2205人,其中年龄跨度从最小的20岁到最大的90岁。医疗队利用两辆手术车及相关设施设备,精心实施白内障手术1034台,超额完成任务。患者术后视力均得到了显著提升,有效降低了当地白内障致盲率。

人心齐,泰山移。援非期间,医疗队克服了语言沟通不畅、基础设施落后、工作条件简陋、患者病情复杂等诸多困难,在全体队员的共同努力下,大家团结协作,不辱使命,圆满完成了本次援外项目的工作任务,不仅给当地患者送去了光明,而且为当地群众留下了崭新的眼健康理念和永久的中国记忆。

大道之行,天下为公。48年来,临汾市人民医院援外医疗工作者以精湛的医术和高尚的医德展示了中国人民热爱和平、珍视生命的良好形象,联结起中非人民命运与共的心灵纽带。未来,临汾市人民医院将继承发扬优良传统,用医者仁心讲好中国故事、传播中国声音,续写援外医疗事业的崭新篇章。

来源:临汾日报